Monica Pareschi È di vetro quest’aria. editore: Italic Pequod, 2014, isbn 9788898505326, 120 pagine.

prima domanda. Se distinguiamo nella letteratura due filoni, quello del raccontare avvincente in cui il lettore viene travolto dagli avvenimenti e vuole vedere “come va a finire”, e quello del raccontare artistico in cui il lettore è affascinato dal modo di raccontare, dallo stile dell’autore, dove l’attenzione è catturata più dal come che dal cosa, i racconti di Monica Pareschi appartengono al secondo. Quindi non dovrebbe succedere niente. Invece, Monica, nei tuoi racconti succedono tante cose. Come hai fatto?

Monica. Non saprei proprio. Sai, io ho una scrittura poco programmatica, che nasce più da un’impellenza, da una disposizione a vedere le cose, e a vederle in un certo modo che non dalla volontà di “raccontare una storia”: non il cosa ma il come, come giustamente dici tu. Spesso i racconti nascono da un nucleo per me problematico, che induce a una ricerca di significato: può essere un’immagine, un suono, una parola, una sensazione che insiste nella mente e anche più giù, e chiede a gran voce una forma. La forma per me sono le parole, il racconto, che non è mai un progetto che parte dall’alto ma al contrario un nodo, un grumo, un’entità minimale e spesso confusa che si espande, che deve essere ampliata per diventare afferrabile, per avvicinarsi al significato. È una scrittura estremamente lenta e spesso faticosa, direi una scrittura di ricerca – non intesa come sperimentazione ma proprio nel senso di quest – che per la sua natura inizialmente magmatica richiede in compenso una forma molto severa, ordinatrice, e credo sia questo un motivo per cui mi è più congeniale la forma-racconto, più chiusa e matematica rispetto alla forma-romanzo. Bisognerebbe anche un po’ intendersi sul concetto di «trama», se per «trama» intendiamo «ciò che accade»: sì, ma accade dove? Nella nostra mente succedono quotidianamente moltissime cose, la nostra vita psichica è piena di trame – sogni e incubi a occhi chiusi e aperti, fantasie, aspettative, speranze, terrori, delusioni, finzioni: spesso si tratta di storie rutilanti, appassionate e movimentate, laddove la nostra vita reale invece è piatta, priva di accadimenti, informe, monotona. Credo che ciò che avviene nei miei racconti sia più simile a ciò che avviene a livello intrapsichico, per questo spesso succedono cose esagerate. Penso al primo racconto, Il dono, in cui una giovane donna un po’ blasée va a fare una visita medica (un evento quotidiano e banale, di scarsa rilevanza se visto all’interno di una trama tradizionale) e nel contempo ha una specie di esperienza mistica. O agli eventi eclatanti narrati nel Progetto.

seconda domanda. Il tuo modo di raccontare lo definirei «spudorato», nel senso che non hai pudore nei confronti di lettrici e lettori. Frasi come «I suoi nipoti che la baciano cauti si ritraggono immediatamente dal suo alone rancido» oppure «Dall’armadio sale un triste odore di donna» oppure «Le calze erano quasi arancioni, facevano delle grinze sulle caviglie» sembrano scelte apposta per generare repulsione e per allontanare il Lettore Benintenzionato che ha deciso di provare a leggerti. La mia domanda è: La vita è un racconto o i racconti aiutano a vivere? E i cocci, i cocci di chi sono? Tuoi?

Monica. Sono vere entrambe le cose, penso. In parte ti ho già risposto: la vita ce la raccontiamo, a tinte più fosche del reale. Ci raccontiamo la vita per comprenderla, e comprendere è consolatorio e pacificante. La vita raccontata è una vita significante, e questo è vero per chi scrive e per chi legge. Anche la scrittura disperata o nichilista lo è, in fin dei conti. Rappresentare è comunque un atto consolatorio (come dicevo prima, dare forma al magma). E anche contemplare un quadro di Bacon ci fa bene, oltre a inquietarci o turbarci. Se qualcosa è rappresentabile, è anche dominabile. I racconti aiutano a vivere perché mettono ordine dove non c’era. La letteratura è un’attività ordinatrice. Scrivere è stabilire un ordine, e anche leggere lo è, e più la forma è chiusa e rigorosa, più ordine c’è. Il racconto sta a metà tra romanzo e poesia, dove il primo rappresenta l’ordine più lasso e l’ultima quello più ferreo. Questa cosa dei cocci non la capisco tanto. La letteratura credo sia sempre spudorata, credo debba sempre avere un elemento di rottura. O meglio, la letteratura che infrange è quella che interessa a me. Lo spiazzamento, lo scandalo è inevitabile, se è questo che intendi, e credo che i cocci siano di tutti, dell’autore come del lettore. Non mi interessa la scrittura che strizza l’occhio al gusto, alle convenzioni, alle mode. Nemmeno quella che ti spiega la vita. Oh, quella poi mi irrita proprio. Tornando alla questione del pudore: scrivere di cose significanti e sgradevoli, o significanti perché sgradevoli, è sintomo di spudoratezza autoriale? Forse sì. Però la sgradevolezza è funzionale alle storie che racconto io, almeno spero: per esempio, spesso le persone a cui dovremmo volere bene, o a cui magari ne vogliamo davvero, compresi noi stessi, ci ripugnano: perché sono vecchie, brutte, perché abbiamo smesso di desiderarle sessualmente. Forse sta male dirlo, e infatti nella vita reale tendo a non dirlo, mi comporto da persona educata. È un peccato che sia così, è disdicevole, ingiusto e scandaloso. Ma se scrivo, cerco la verità. E la verità a volte è un po’ schifosa.

Monica. Sono vere entrambe le cose, penso. In parte ti ho già risposto: la vita ce la raccontiamo, a tinte più fosche del reale. Ci raccontiamo la vita per comprenderla, e comprendere è consolatorio e pacificante. La vita raccontata è una vita significante, e questo è vero per chi scrive e per chi legge. Anche la scrittura disperata o nichilista lo è, in fin dei conti. Rappresentare è comunque un atto consolatorio (come dicevo prima, dare forma al magma). E anche contemplare un quadro di Bacon ci fa bene, oltre a inquietarci o turbarci. Se qualcosa è rappresentabile, è anche dominabile. I racconti aiutano a vivere perché mettono ordine dove non c’era. La letteratura è un’attività ordinatrice. Scrivere è stabilire un ordine, e anche leggere lo è, e più la forma è chiusa e rigorosa, più ordine c’è. Il racconto sta a metà tra romanzo e poesia, dove il primo rappresenta l’ordine più lasso e l’ultima quello più ferreo. Questa cosa dei cocci non la capisco tanto. La letteratura credo sia sempre spudorata, credo debba sempre avere un elemento di rottura. O meglio, la letteratura che infrange è quella che interessa a me. Lo spiazzamento, lo scandalo è inevitabile, se è questo che intendi, e credo che i cocci siano di tutti, dell’autore come del lettore. Non mi interessa la scrittura che strizza l’occhio al gusto, alle convenzioni, alle mode. Nemmeno quella che ti spiega la vita. Oh, quella poi mi irrita proprio. Tornando alla questione del pudore: scrivere di cose significanti e sgradevoli, o significanti perché sgradevoli, è sintomo di spudoratezza autoriale? Forse sì. Però la sgradevolezza è funzionale alle storie che racconto io, almeno spero: per esempio, spesso le persone a cui dovremmo volere bene, o a cui magari ne vogliamo davvero, compresi noi stessi, ci ripugnano: perché sono vecchie, brutte, perché abbiamo smesso di desiderarle sessualmente. Forse sta male dirlo, e infatti nella vita reale tendo a non dirlo, mi comporto da persona educata. È un peccato che sia così, è disdicevole, ingiusto e scandaloso. Ma se scrivo, cerco la verità. E la verità a volte è un po’ schifosa.

terza domanda. Il tuo modo di scrivere è lirico. Ho avuto questa impressione e, per controllare se la mia ipotesi aveva senso, ho fatto un piccolo esperimento, provando a costruire poesie con frammenti dei tuoi racconti. Ecco un esempio:

Il dono

Per un attimo

intorno al suo nocciolo duro

aveva accennato un’aria della Bohème

come un minuetto di peli scuri infilzati nei loro pori.

Lui volle pesarla,

aprirla come una cozza:

carne strizzata tra due lastre,

neve glassata, bagliori di lama.

Lei era una farfalla infilzata,

i suoi piedi sventolarono bianchi nell’aria

– grande macchina addormentata

col suo numero preciso di

dita guantate dentro di lei

depositavano sulle sue ciglia

chiudersi tutto

come un frutto.

Ma allora mi piacerebbe che tu, qui, in diretta, ci rivelassi il retroscena: l’editore s’è sbagliato? Tu gli hai consegnato una raccolta di poesie e lui s’è dimenticato di andare a capo a fine verso e sono venuti dei racconti? E ora bisogna fare di tutto per mettere a tacere lo scandalo?

Monica. Be’, al di là della facezia non sei l’unico ad aver posto la mia scrittura in una zona che se dal punto di vista formale appartiene alla prosa costeggia e sconfina spesso nei territori della poesia. Io non ho mai pensato di scrivere poesia, però non credo a una linea di demarcazione netta tra poesia e prosa. C’è una poesia narrativa e una prosa poetica. Céline è più prosaico di Whitman? Non credo. Per sua natura il racconto è più strutturato del romanzo, risponde a regole più precise, bisogna che alla fine “tutto torni”, che ogni cosa vada al suo posto. Per questo è parente prossimo della poesia. C’è però forse un altro motivo per la mia “prosa poetica”: mi piace raccontare di ciò che vedono e sentono i personaggi, ma non lo voglio fare in modo “psicologico”. Voglio mostrare la percezione nel suo accadere: l’occhio vergine, la scena mentale sgombra. Forse anche per questo spesso i personaggi sono bambini, o vecchi. Sono quelli più liberi dalle sovrastrutture adulte, sono meno condizionati. Il loro pensiero è poetico, spesso anche il loro linguaggio lo è, prevede i salti logici, gli accostamenti arditi del linguaggio poetico, la sua sonorità e il suo ritmo: per lacune dovute all’età, o per quella libertà che si acquista da vecchi, da malati, quando non si deve più interpretare un ruolo socialmente rilevante. Sono molto affezionata ai miei personaggi bambini e anziani.

quarta domanda. Anch’io vado spesso a fare shopping al centro commerciale City Dreams. Certe volte mi fermo anche al bar. Com’è che non ti ho mai incontrata? Ho anche controllato se esistono reggiseni «rosso sfacelo di rose» ma ho visto che te li sei inventati di sana pianta. Non ti sembra in questo modo di tradire il lettore, e soprattutto la lettrice in questo caso, che si può fare delle aspettative che poi saranno deluse? Hai mai pensato di smettere di fare la scrittrice, che non rende, e proporti invece come copywriter per la Playtex o per la Triumph?

Monica. Ah, visti i tempi grami per le professioni legate all’editoria potrei pensarci, e credo sarebbe divertente. Però a me i centri commerciali non piacciono come a te. Mi angosciano, mi evocano racconti un po’ gotici come Corpo a corpo. E mi piacciono i caffè storici odorosi di crema e cioccolata, coi soffitti stuccati: non potrei mai, come te, scrivere al Bar Atlantic. Comunque tu sei un uomo, non sai che esperienza complessa, spesso frustrante, difficile, carica di significati possa essere l’acquisto di un reggiseno per una donna!

Monica. Ah, visti i tempi grami per le professioni legate all’editoria potrei pensarci, e credo sarebbe divertente. Però a me i centri commerciali non piacciono come a te. Mi angosciano, mi evocano racconti un po’ gotici come Corpo a corpo. E mi piacciono i caffè storici odorosi di crema e cioccolata, coi soffitti stuccati: non potrei mai, come te, scrivere al Bar Atlantic. Comunque tu sei un uomo, non sai che esperienza complessa, spesso frustrante, difficile, carica di significati possa essere l’acquisto di un reggiseno per una donna!

quinta domanda. Una lettrice incontrata mercoledì, che di mestiere fa la traduttrice come noi, dice che i tuoi racconti sono belli ma in certi casi ambigui, che non si capisce bene come vanno a finire. Non sono trasparenti, dice. La protagonista è morta? Il reggiseno le sta bene o le va largo? I ferretti nelle costole sono una citazione da Caravaggio? Hai mai pensato di corredare i tuoi racconti di comode note a piè di pagina?

Monica. Eh, no, troppo facile! Il lettore deve fare la sua parte: il fatto letterario è qualcosa di condiviso tra lettore e autore, è creatura di entrambi. Bisogna capire tutto? Chi l’ha detto? Io ci ho messo tutto un anno d’università per capire, e nemmeno del tutto, La terra desolata e i Quartetti di Eliot, però il piacere e l’incanto della lettura sono stati immediati. Quanto alle criptocitazioni, o quello che pomposamente potremmo chiamare intertesto: un autore è anche portatore inconsapevole di cultura, esperienza, letture. È normale che chi legge scopra talvolta cose sul testo che perfino l’autore ignora. Per esempio, io non ho pensato affatto a Caravaggio o anche semplicemente a San Sebastiano scrivendo la scena in questione, ma adesso dico che sì, forse quel quadro era presente a livello inconscio mentre scrivevo.

sesta domanda. Il rapporto con la femminilità che emerge dai tuoi racconti è complesso. È innegabile che sia molto forte la componente femminile della protagonista, ma nel contempo è una presenza denudata. È come se assistessimo al retroscena di una donna, al dietro le quinte. Siamo abituati a identità molto costruite: qui invece sono decostruite. I vestiti sembrano nascondere una realtà scomoda. Ci racconti qual è il tuo obbiettivo artistico, creativo da questo punto di vista?

Monica. Molti dei miei personaggi sono dissociati, il protagonista maschile del Progetto ovviamente, ma anche i bambini e le donne. Hanno una visione parcellizzata della realtà e del proprio corpo, corpi che non sono in sintonia con la psiche, intelligenze separate da corpi e emozioni. Questo genera malessere, talvolta addirittura tragedia. In questo credo ci sia un mio modo iperanalitico e probabilmente nevrotico di vedere le cose, un mio interesse nel particolare, ma anche una realtà che vedo intorno a me, nostra, del nostro tempo. C’è un desiderio di amore e passione, come se fosse qualcosa di dovuto, quasi una richiesta sindacale, a fronte di esistenze che vanno da tutt’altra parte, chiuse in un narcisismo autarchico. Questo desiderio di affettività diventa dunque velleitario. Una donna sente di aver diritto alla passione, che non conosce, e la intravede in una sacralità deformata e mortifera. Un’altra vorrebbe l’amore e se ne convince, “si fa un film”. Ma la sua è “una felicità d’accatto”. Poi c’è il grande disagio col corpo, quello altrui e il proprio. Soprattutto nelle giovani donne. Ne ho conosciute tantissime, anche belle, impegnate in lotte senza quartiere col proprio essere fisico. La scissione, la schizofrenia, la dissociazione corrispondono anche all’iperspecializzazione del personaggio del Progetto: spesso la nevrosi, la follia sono funzionali ai bisogni della società, del mercato. Il nostro tempo premia la scissione, la nevrosi. Il malessere è incanalato, sfruttato.

Monica. Molti dei miei personaggi sono dissociati, il protagonista maschile del Progetto ovviamente, ma anche i bambini e le donne. Hanno una visione parcellizzata della realtà e del proprio corpo, corpi che non sono in sintonia con la psiche, intelligenze separate da corpi e emozioni. Questo genera malessere, talvolta addirittura tragedia. In questo credo ci sia un mio modo iperanalitico e probabilmente nevrotico di vedere le cose, un mio interesse nel particolare, ma anche una realtà che vedo intorno a me, nostra, del nostro tempo. C’è un desiderio di amore e passione, come se fosse qualcosa di dovuto, quasi una richiesta sindacale, a fronte di esistenze che vanno da tutt’altra parte, chiuse in un narcisismo autarchico. Questo desiderio di affettività diventa dunque velleitario. Una donna sente di aver diritto alla passione, che non conosce, e la intravede in una sacralità deformata e mortifera. Un’altra vorrebbe l’amore e se ne convince, “si fa un film”. Ma la sua è “una felicità d’accatto”. Poi c’è il grande disagio col corpo, quello altrui e il proprio. Soprattutto nelle giovani donne. Ne ho conosciute tantissime, anche belle, impegnate in lotte senza quartiere col proprio essere fisico. La scissione, la schizofrenia, la dissociazione corrispondono anche all’iperspecializzazione del personaggio del Progetto: spesso la nevrosi, la follia sono funzionali ai bisogni della società, del mercato. Il nostro tempo premia la scissione, la nevrosi. Il malessere è incanalato, sfruttato.

settima domanda. Il racconto «Il progetto» secondo me ha il respiro di un romanzo. In questo tra l’altro sei riuscita perfettamente a calarti nel punto di vista maschile. Più che una coppia, quella descritta è un binomio di narcisismi, sono due persone che ruotano attorno al proprio ombelico. Solo che l’ombelico maschile è di tipo carrieristico, aziendale, mentre quello femminile è edonistico, corporeo. Trovo il racconto estremamente realistico: quindi la nevrosi evolutiva sta facendo implodere la coppia contemporanea?

Monica. Sì, qui metto in scena questi due analfabetismi affettivi, maschile e femminile, con un occhio curioso sull’universo psichico e sessuale maschile, per me più esotico. Potrebbe essere anche vista come una vicenda che rappresenta le estreme conseguenze di questi modi così lontani di essere e di sentire, la mancata integrazione di maschile e femminile in un unico essere, e la tragedia che ne segue. Se vogliamo portare il discorso su un piano più reale, credo che sì, la coppia monogamica e tradizionale, per sopravvivere, debba a questo punto inventarsi uno scambio di ruoli più fluido e duttile rispetto al passato, in cui ciascuno è via via maschio o femmina, protettore e protetto, mente e corpo, nutrice e nutrito, madre e padre, e via così. Perché come è stato finora, semplicemente, non funziona più. Però continuiamo ad avere bisogno e desiderio di un maschile e di un femminile forti, nelle nostre vite.

ottava domanda. Come traduttrice lo sai bene: a volte collocare un aggettivo prima o dopo il nome determina rivoluzioni di significato. Non sei di certo una «cattiva scrittrice», ossia una che scrive male: al contrario, è molto apprezzabile la qualità della tua lettura della realtà. «Scrittrice cattiva» invece significa «scrittrice spietata, che descrive la realtà senza troppi imbonimenti, lucidamente cinica, lontana anni luce dai mulini bianchi e dalle nutelle». Una specie di punk della scrittura. Ti riconosci nella definizione di «scrittrice cattiva»?

Monica. Sì, se la spudoratezza di cui si parlava prima, il mettere in scena cose e situazioni che preferiremmo ignorare coincide con la cattiveria. Però c’è anche molta pietas nei miei racconti. La spietatezza nasconde, per così dire (e in questo caso forse pudicamente) la compassione. Ci sono momenti di compassione in ciascuno dei racconti: l’infermiera che raccoglie il seno della paziente “come un uccello” nel Dono, la donna di Corpo a corpo che alla fine accarezza le sue cicatrici autoinflitte, quella che vincendo la ripugnanza abbraccia la vecchia che ha invaso il suo spazio in Solo un momento, la stupefazione che prende le due donne che si sono odiate per tutta la vita in Soglia d’amore. Certo sono momenti, episodi, tuttavia spiragli di senso, piccole vertigini rivelatorie. Io mi definisco una scrittrice religiosa. La cattiveria è nella verità rivelata: religione e scrittura, per come la vedo io, vanno entrambe in questo senso.

È imbarazzante, molle, appiccicosa (collage a cura dell’intervistatore)

regolamentare ombra di barba

lo sciacquio subdolo che la rammolliva

e altre squisite occupazioni

il ferretto che si infilava tra le costole

civili strisce di biondo nei capelli

architetti paesaggisti, con laghetti e piacevoli declivi

carne grassa dei pomodori

odore d’arrosto e di ricatto

odore ormonale, lana, sudore e cibo

l’aroma dell’aglio e della cipolla che la penetrava

il bianco cuore brulicante… lo estirpavano tutto intero

una blusa annodata, un top incrociato

gioielli etnici – moli torpide di colline

funesto azzurro estivo

le partizioni della donna nel foglietto illustrativo

mescolando saliva e sudore, un fiacco rimbalzo di palle

coi piedi che sgusciavano nei capelli stirati e maquillage extramat

vetrine-promessa e di altri mutevoli mondi

un rosso sfacelo di rose in novembre

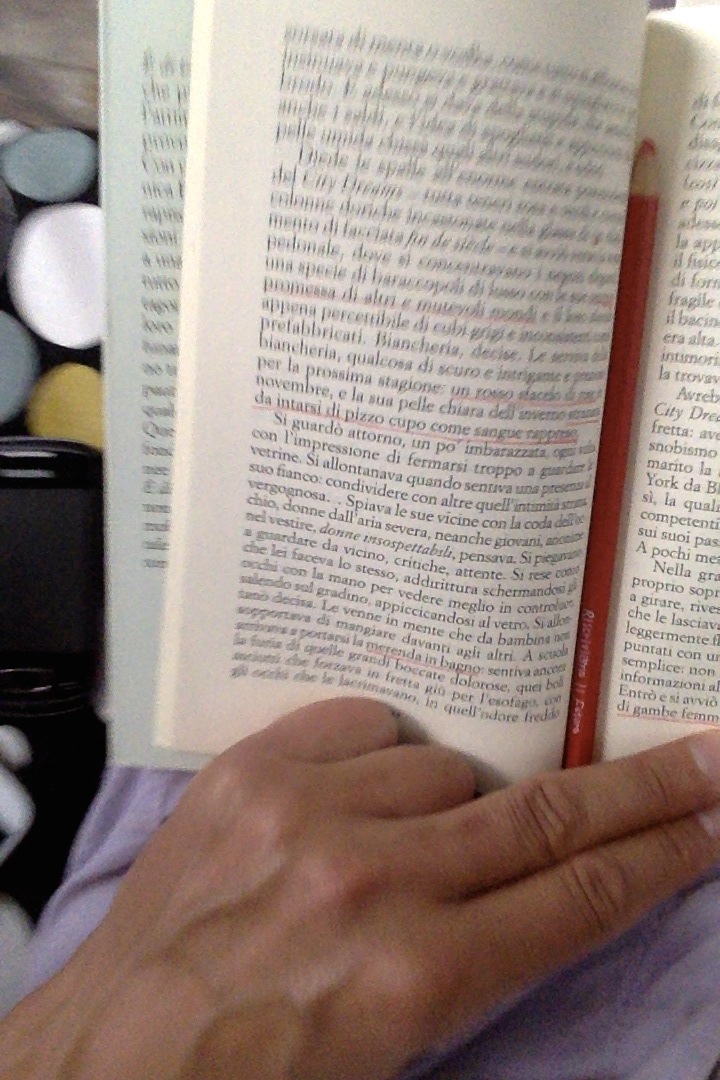

straziata da intarsi di pizzo cupo come sangue rappreso

merenda in bagno

lei non ha mica bisogno di tener su niente

Una processione di gambe femminili

La sua faccia era cruda

«Tinta carne», meditò, e rabbrividì

due sacchettini di pelle esausta

teneva con la punta delle dita… come se bruciasse

ricordavano i fiori timidi

un gran sventolio inappellabile

Le vene delle braccia affioravano come grosse corde

vivi, riottosi, scomposti

tessuto ricadeva molle, beffardo

paziente, odiosa

pungendole la schiena con le dita secche

una mano sotto la stoffa, raccogliendo tutta la carne nel palmo

l’odore dei genitali dell’altra che affiorava

Gli strappò di mano il reggiseno

odore acido di caffè riscaldato

una chiazza di pomodoro spessa

era asciutta come un foglio di carta assorbente.

c’è il progetto da mandare in porto, in primo luogo, e a questo punto si intravede una soluzione.

È mia moglie, anzi il culo

a pezzi, le cose fanno un altro effetto. Diventano più gestibili.

Contemplo quello sfacelo e mi sento stranamente sereno

pensieri né belli né brutti

«Devo lavorare, stanotte»

vedere da troppo vicino il loro sesso gonfio

l’odore chimico di stoffa nuova

mi impone il corpo grande e sessuato, i seni oscillanti

il groviglio di fanali nella pioggia sette piani più sotto

scoramento fisiologico postcoitale

tutto, anche l’aria, è giallo e marrone

Una vacanza che non lascia ricordi

Bruno Osimo